2017年11月09日

VFC/UMAREX HK VP9 ホップ改良

先日の記事の最後に書きましたが、何だかホップが安定しないFNS-9。

そして、同様にVP9も安定しない感じ・・・

そんな、ホップが安定しない時の確認手段と言えばコレ!

通称、『弾棒』。BB弾をクリーニングロッド等の適当な棒の先に接着したモノです。

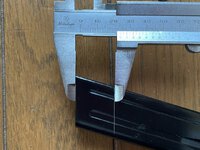

コイツを銃口側から奥まで(ローディングノズルの先端に当たるまで)押し込み、マーキング。

弾棒をゆっくりと引き出し、ホップラバーのテンションを感じるところで止めると、なんと4mmもの空走距離?が確認できました。

いわゆる、『つまづきホップ』ですね。

マルイやKSC等、今時の機種はこの空走距離がほぼゼロになっていて、BB弾が発射されると同時にホップが掛かる事で

安定した弾道を生み出しています。

手持ちの各機種を確認してみると、グロック17/19やM&P、PPQなどのVFCが過去に生産した機種ではこの部分の問題は

無かったのですが、このVP9の他FNS-9やちょっと前に出たG42、さらにもうちょい前のFNX-45あたりでも空走距離の

大小こそあれど、全てつまづきホップになっていました。

なぜそうしたのか? VFCが知らずにそうするとは思えないので、もしかしたらパテント絡みなのかも知れません。

まぁ、理由はともかく対策として思いつくのは、以前もKJのCZ P-09(初期ロット品)でやったようなノズル延長なのですが、

ローディングノズルが難接着材だったり、ノズルの形状も色々調整が必要だったりして大変面倒くさいんですよねww

(ちなみにP-09はその後のロットでノズルが改良されています。)

そこで今回は、思い切ってインナーバレルの方を後ろにズラそうと思います!

まず、インナーバレルの位置決め溝をVP9の場合は4mm前方に移設します。(機種によって違いますし、個体差もあるかも?)

手持ちの角やすりでやったので溝自体は太くなってしまいましたが、後ろ側の寸法さえ出ていれば問題無しです。

続いてホップラバーを同じく4mm短くする訳ですが、ゴムなので手作業で真っ直ぐ綺麗に切るのは困難・・・

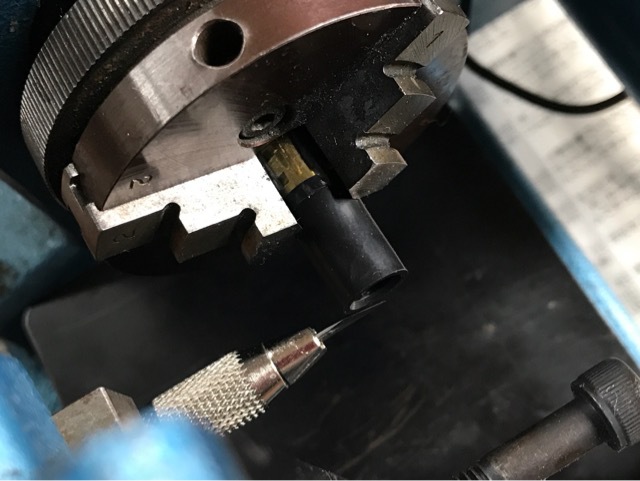

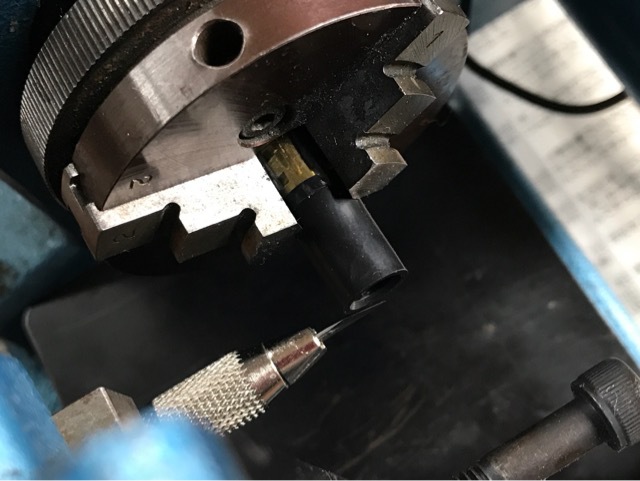

という事で、インナーバレルに取り付けた状態で旋盤にチャックして回しながら、送り台に取り付けたデザインナイフでカットしました。

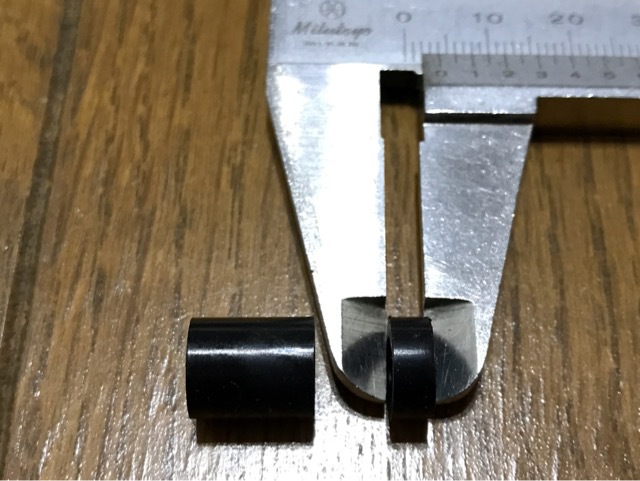

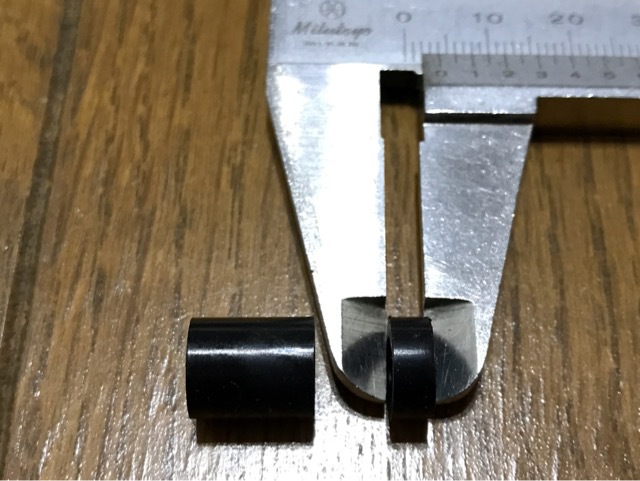

ピッタリ4mmでカット!

コンマ数mm前後しても何とかなると思います。

カット後、そのまま旋盤で回しながらデザインナイフを当てて、内側の角を落とします。

次にホップアームですが、以前G42のチューンナップでやった時と同様に元の出っ張りを折り取り、ステンレス板と

1mm厚のゴム板を接着して、ホップラバーを押す部分を後ろにズラします。

私は面倒臭がってアーム基部とステンレス板を瞬着で固定しましたが、ジーナスとか使った方が安心かも?

最後に、短くしたホップラバーの前側、インナーバレルの左側に1mm厚のゴム片を接着。

これはホップアームのがたつきを抑えるためです。

全て組み込んだ状態。

お尻側から撮り忘れましたが、これで無事にホップ突起が後ろに移動し、空走距離がほぼゼロになりました。

その効果ですが、かなりありますね~! 今までなかなかホップ調整が決まらなかったのがかなり楽に決まり、

安定するようになりました!!

手持ちのFNX-45、G42×3丁、FNS-9全てに施工し、いずれも効果アリと思います。

ただし、FNS-9はノーマルのホップラバーが改良されていて、後ろをカットすると使い物にならなくなります・・・

一番右のは私が良く使うA+の魔ホップラバーで真ん中が以前のVFC純正をカットした切れ端ですが、一番左のFNS-9のは

(デフォのつまづきホップ状態での)BB弾保持力を下げるためか?内側が特殊な形状になっていました。なので、今回は

魔ホップラバーを加工して装着。

これを見て、VFCは意図的につまづきホップにしている事を確信しました・・・

しかし、何故か?最新のHK45CTでは空走距離ほぼゼロ。ついでにホップラバーが更に改良されて長掛けタイプになっていて、

逆に前述のFNS-9のような特殊形状は廃止されてました。

アレはやはり設計部隊が別なのかも知れませんねぇ・・・

そして、同様にVP9も安定しない感じ・・・

そんな、ホップが安定しない時の確認手段と言えばコレ!

通称、『弾棒』。BB弾をクリーニングロッド等の適当な棒の先に接着したモノです。

コイツを銃口側から奥まで(ローディングノズルの先端に当たるまで)押し込み、マーキング。

弾棒をゆっくりと引き出し、ホップラバーのテンションを感じるところで止めると、なんと4mmもの空走距離?が確認できました。

いわゆる、『つまづきホップ』ですね。

マルイやKSC等、今時の機種はこの空走距離がほぼゼロになっていて、BB弾が発射されると同時にホップが掛かる事で

安定した弾道を生み出しています。

手持ちの各機種を確認してみると、グロック17/19やM&P、PPQなどのVFCが過去に生産した機種ではこの部分の問題は

無かったのですが、このVP9の他FNS-9やちょっと前に出たG42、さらにもうちょい前のFNX-45あたりでも空走距離の

大小こそあれど、全てつまづきホップになっていました。

なぜそうしたのか? VFCが知らずにそうするとは思えないので、もしかしたらパテント絡みなのかも知れません。

まぁ、理由はともかく対策として思いつくのは、以前もKJのCZ P-09(初期ロット品)でやったようなノズル延長なのですが、

ローディングノズルが難接着材だったり、ノズルの形状も色々調整が必要だったりして大変面倒くさいんですよねww

(ちなみにP-09はその後のロットでノズルが改良されています。)

そこで今回は、思い切ってインナーバレルの方を後ろにズラそうと思います!

まず、インナーバレルの位置決め溝をVP9の場合は4mm前方に移設します。(機種によって違いますし、個体差もあるかも?)

手持ちの角やすりでやったので溝自体は太くなってしまいましたが、後ろ側の寸法さえ出ていれば問題無しです。

続いてホップラバーを同じく4mm短くする訳ですが、ゴムなので手作業で真っ直ぐ綺麗に切るのは困難・・・

という事で、インナーバレルに取り付けた状態で旋盤にチャックして回しながら、送り台に取り付けたデザインナイフでカットしました。

ピッタリ4mmでカット!

コンマ数mm前後しても何とかなると思います。

カット後、そのまま旋盤で回しながらデザインナイフを当てて、内側の角を落とします。

次にホップアームですが、以前G42のチューンナップでやった時と同様に元の出っ張りを折り取り、ステンレス板と

1mm厚のゴム板を接着して、ホップラバーを押す部分を後ろにズラします。

私は面倒臭がってアーム基部とステンレス板を瞬着で固定しましたが、ジーナスとか使った方が安心かも?

最後に、短くしたホップラバーの前側、インナーバレルの左側に1mm厚のゴム片を接着。

これはホップアームのがたつきを抑えるためです。

全て組み込んだ状態。

お尻側から撮り忘れましたが、これで無事にホップ突起が後ろに移動し、空走距離がほぼゼロになりました。

その効果ですが、かなりありますね~! 今までなかなかホップ調整が決まらなかったのがかなり楽に決まり、

安定するようになりました!!

手持ちのFNX-45、G42×3丁、FNS-9全てに施工し、いずれも効果アリと思います。

ただし、FNS-9はノーマルのホップラバーが改良されていて、後ろをカットすると使い物にならなくなります・・・

一番右のは私が良く使うA+の魔ホップラバーで真ん中が以前のVFC純正をカットした切れ端ですが、一番左のFNS-9のは

(デフォのつまづきホップ状態での)BB弾保持力を下げるためか?内側が特殊な形状になっていました。なので、今回は

魔ホップラバーを加工して装着。

これを見て、VFCは意図的につまづきホップにしている事を確信しました・・・

しかし、何故か?最新のHK45CTでは空走距離ほぼゼロ。ついでにホップラバーが更に改良されて長掛けタイプになっていて、

逆に前述のFNS-9のような特殊形状は廃止されてました。

アレはやはり設計部隊が別なのかも知れませんねぇ・・・

HK VP9SK&VP9K-T 遂に完成!!!

HK VP9SK 刻印入れ

HK VP9SK フィンガーレスト付きマガジンなど

H&K SFP9M

HK VP9SK マガジンフロアプレート

Vector Optics Frenzy-X 1x22x26 MOS

HK VP9SK 刻印入れ

HK VP9SK フィンガーレスト付きマガジンなど

H&K SFP9M

HK VP9SK マガジンフロアプレート

Vector Optics Frenzy-X 1x22x26 MOS

弾棒!これナイスアイデアですね!

ぜひ真似させていただきます

私のアイデアではないですが、ノズルの長さチェックには欠かせない

アイテムだと思うので、ぜひ使ってみて下さい♪